Antonio López: «El hombre es el hijo de Dios, por lo que hacer las cosas para el hombre está bien»

La primera semana de julio el monasterio de El Escorial acogió el Observatorio de lo Invisible, un lugar de creación donde 150 artistas se dieron cita para buscar la belleza. Antonio López los visitó

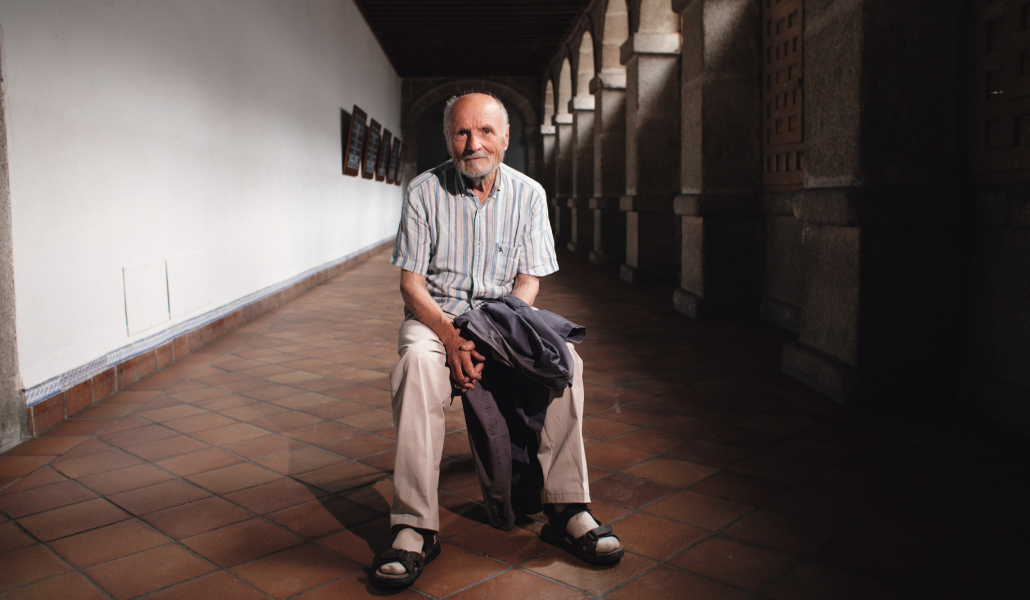

Es un hombre enjuto. Hace calor de julio, no especialmente tórrido, pero estival, al fin y al cabo. Ataviado con chaqueta y calcetines, «estoy bien», atestigua. Las manchas de pintura salpican su camisa y sus pantalones claros. Los dedos desfigurados; muchas horas de pincel y, supongo, la artrosis esperable en un hombre de 89 años. De mirada serena, el pintor Antonio López baja del coche mientras un grupo de periodistas le espera con ahínco. Pero él dirige su mirada hacia la majestuosidad. Se centra en lo que otros no hacemos. No hicimos a nuestra llegada. No haremos cuando marchemos.

—¿Os gusta El Escorial?, pregunta a bocajarro mientras camina por el empedrado que le llevará al interior del complejo monástico, donde durante una semana tiene lugar la quinta edición del Observatorio de lo Invisible, un espacio de creación donde más de 150 artistas se dan cita para reflexionar, debatir, imaginar, dotar de vida al barro y, entre todo esto, observar al Invisible. Quizá algunos lo vean. Otros puede que no.

—Antonio, ¿hay un debate entre la trascendencia, la belleza y la cultura?

—Lo del debate depende de con quién debatas. Ya te he respondido. Pero sí; es constante el debate. Es diario. Lo quieras o no lo quieras.

—¿Y la cultura moderna no ha relegado un poco a la parte más trascendente de dicho debate?

—¿Qué es la parte más trascendente?

—Para mí, Dios [dice la periodista].Pero podemos hablar de trascendencia en general.

—El hombre es el hijo de Dios. Entonces, hacer las cosas para el hombre también está bien. Los médicos, ¿a quién tratan? A los hombres, claro. Todo lo hacemos para nosotros.

Tajante arranque de una conversación que lleva a la comitiva a sentarse frente a la fachada imponente. «Me parece impresionante este edificio. Me asombra que se hiciera en esa época», asegura el pintor mientras se desvía momentáneamente de la conversación para recuperar rápidamente y constatar que «no vengo aquí a enseñar. A mí me gusta estar con la gente».

Es un hombre que mira. Algo que, a priori puede parecer obvio, pero no lo es. Está en el lugar adecuado, el observador. Contempla fijamente a quien le pregunta; escudriña a dónde quiere llegar. Por qué hace una y no otra pregunta.

—¿Pervierte la obra un artista sin moral? [Y se le explica la reciente controversia con los mosaicos de Rupnik, el jesuita acusado de abusos sexuales y psicológicos].

— La obra va separada. No la rebaja. Pero no hay que portarse mal. Hay que hacer las cosas bien.

—Hablábamos de arte bueno. ¿Cómo lo diferenciamos?

—Antes había una forma unitaria de hacer el arte. En la época de Fidias, en la de Velázquez… hasta el siglo XIX había un lenguaje común. El bueno es el que lo hacía mejor y el malo es el que lo hacía peor. Ahora hay tantas formas de hacer arte…Van Gogh pareció malo a sus contemporáneos. Ya el arte moderno, desde su nacimiento, ha creado muchísima confusión. ¿Cómo se ve el arte malo? Hay muchos censores que lo deciden, pero hay que fiarse de ellos. ¿Hay una cuestión objetiva? ¿O también hay una medida de la sensibilidad de lo que provoca en el espectador? No, no es una cosa objetiva. Es una cosa de sensibilidad, de talento y de costumbre. Hay gente que sabe mirar todo eso y gente que no la sabe mirar. Pero lo que no hay es una fórmula para diferenciar lo válido de lo inútil. En la ciencia existe esa fórmula. En el deporte también. En la religión, en la política y en el arte no existe la fórmula.

Pero, advierte esperanzado,que «la mirada se puede educar». Lo que sucede es que «el lenguaje común ha desaparecido y ahora lo que nos piden es el lenguaje individual». Algo que complica mucho. Y enriquece también.

—Y frente a propuestas modernas como el plátano pegado con cinta adhesiva a la pared…

—Pues tengo serias dudas. Pero mira, Van Gogh no parecía bueno. No era lo del plátano, porque entonces no se estilaban esas innovaciones. Pero era una gran novedad. Era un hombre que se expresaba fuera de lo normativo de su época. Y al pobre le fue muy mal.

Pasamos de hablar del artista a hablar del receptor de la obra. «El arte antiguo se hacía para todos. En las cuevas de Altamira no se hacían las cosas para los inteligentes, se hacían para el grupo. Ahora el arte es algo que tiene una dificultad de penetración y de comprensión enorme. No se piensa en la gente que no sabe. Se piensa únicamente en lo que te sale de dentro», advierte el pintor. Porque, sostiene, «ya no hay dioses a los cuales dedicar el arte. Ya no se pueden hacer catedrales».

A menor escala sí. Se construyen templos, por ejemplo. Pero la ausencia, en muchos casos, de belleza en estas nuevas construcciones, atoradas por la funcionalidad, fue uno de los temas a colación en un intenso debate entre los muros del monasterio. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se sienta mano a mano con un hombre en búsqueda, el cantaor Niño de Elche, y el escultor Javier Viver, director del Observatorio. Hablan de encuentro, claro. Pero también de responsabilidad. «¿Por qué las iglesias y su propuesta son estéticamente tan horribles? En música, pintura, arquitectura…», se pregunta el músico. «Esta decadencia artística de la Iglesia responde a la decadencia espiritual», apuntilla Viver. «Constatamos que lo que sucede es una consecuencia: si no somos capaces de generar una nueva cultura tan atractiva como la que hemos generado en otros momentos es porque no hay nada sucediendo en nuestro interior capaz de regenerar el arte sacro», añade. Argüello se afana en explicar los motivos: «Cuando crecen los barrios de nuestras ciudades, hay que buscar un lugar en el que poderse encontrar. Por eso la Iglesia pone el acento en la encarnación en los barrios populares antes que en el cuidado estético». Ese giro de la Iglesia, sostiene, ya se está «revirtiendo».

El Niño de Elche, que cuenta que, como tal, está «fuera de la religión y de la Iglesia», se pregunta qué hace la Iglesia a nivel curatorial para frenar esa decadencia. «A mí me preocupa y me ocupa, y me genera muchos interrogantes, no solo el mecenazgo, sino la cuestión estética: la Iglesia está “sonando” igual de mal que suena el mundo. Esto es preocupante. Podemos entender las prioridades de la Iglesia y sus límites económicos, pero me genera controversia saber que, en la belleza, atraviesa su peor momento».

Los 150 alumnos, creyentes y no, buscadores y encontrados, de esta semana, que han pintado, cantado, bailado y, también, cada día, acudido al oratorio coronado con dos esculturas de Viver en medio de un claustro, quizá hayan encontrado motivos, aliento y esperanza para hallar una respuesta. «Aquí estoy constantemente siendo herido y “asesinado” por la belleza: la intensidad, las conversaciones, el asombro. No está uno preparado para vivir esto», sostiene uno de los profesores, José Mateos, encargado del taller de poesía. Ya son cinco años de observar y esto parece imparable.

Sería mejor, en tiempo ordinario, no perderse por los recovecos del monasterio. Da cierto respeto. Pero durante la semana que los artistas han poblado sus salas, la pérdida ha sido ganancia. De repente, detrás de una puerta, un grito ahogado. No pasa nada, es un alumno recreando la palabra «fuego» desde lo más profundo de sus entrañas. Es el taller del Niño de Elche, que enseña a lanzar de lo hondo la palabra hablada. Se escucha una melodía al fondo. Tras la puerta de la capilla, un nutrido grupo de asistentes entona de la mano del compositor Ignacio Yepes. Piden silencio a los visitantes, están concentrados. En la Real Biblioteca del complejo monástico de El Escorial se custodian los códices que recogen las Cantigas de Santa María de Alfonso X, el Sabio. Yepes genera con sus alumnos una ocasión única para realizar una aproximación vocal e instrumental a este importante recopilatorio de canciones a la Virgen. Y en ello están. No pasa desapercibido a la entrada del recinto el taller de Miguel Coronado, que enseña cómo la idea de belleza es estímulo para la pintura. Caballetes y una monja, del monasterio de La Conversión (en Sotillo de la Adrada y cuya superiora, madre Prado, ha sido colaboradora de este semanario) atraen la mirada. Sofía utiliza el arte para transmitir a Dios. Quiere formarse. En su monasterio hacen talleres de arte. Pinta cirios. Se siente responsable de engalanar la luz de la Pascua. Su hermana Inés María modela el barro en el taller de relieve con Javier Viver. Ha escogido un icono bizantino, aunque hay compañeros que recrean la naturaleza. O a san José, pintado excepcionalmente por una de las asistentes. El Primo de Saint Tropez y Raúl Marcos, actores, escarban en las vías de la mística. José Mateos escribe versos. José Castiella pinta. Rosell Meseguer vuelve al origen de la fotografía. Matilde Olivera busca las sutilezas del volumen y Alicia Ventura enseña las prácticas curatoriales en el siglo XXI. Y todos ellos llenan de ideas los muros presentes durante siglos.