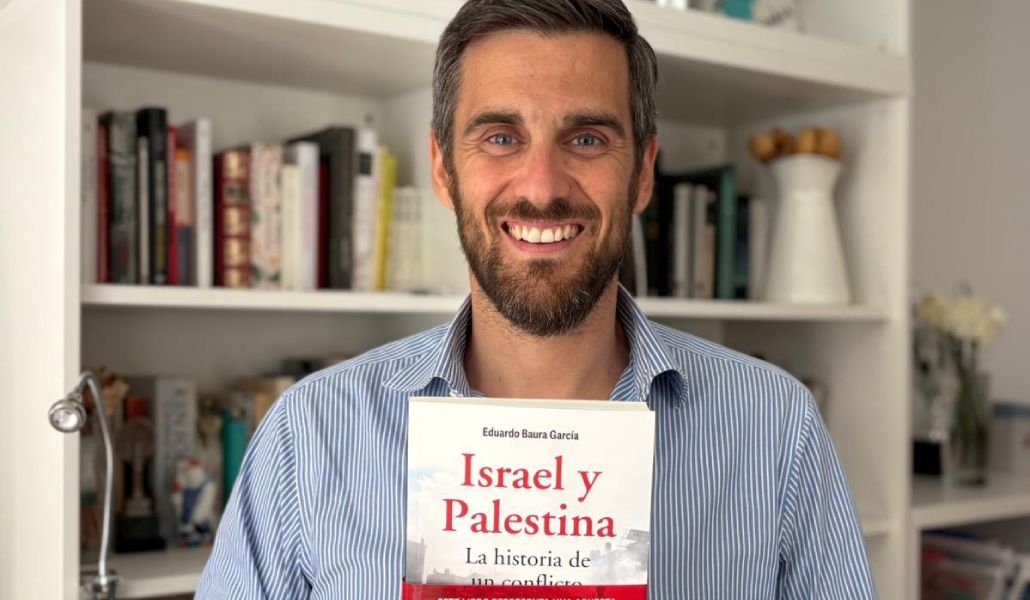

Profesor Eduardo Baura: «Hay muchas personas que abogan por el entendimiento entre Israel y Palestina»

Este profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo hace un favor a los lectores: aborda uno de los conflictos más complejos de la historia desde la ecuanimidad y los hechos objetivos. Israel y Palestina. La historia de un conflicto interminable acaba de ser publicado por Ciudadela.

Abordar el conflicto palestino-israelí en este momento, despojándolo de ideología como propone en el prólogo, no es fácil. ¿Lo ha conseguido?

—El libro persigue dos objetivos: resumir la historia del conflicto de una manera asequible a todos los públicos, sin perder rigor, y hacerlo desde una perspectiva lo más ecuánime posible. Esto último ha sido lo más difícil, primero porque lograr una objetividad plena es imposible, y luego porque este conflicto está muy polarizado. Ayer mismo me escribieron una arqueóloga judía y un artista de origen palestino, cada uno por su lado, y ambos me agradecían el esfuerzo por intentar presentar una visión lo más ecuánime y respetuosa posible. Al final, ves que hay muchas más personas de las que pensamos que abogan por el entendimiento y por la paz.

No es solo una cuestión económica, geográfica o diplomática. Es una cuestión religiosa. ¿En qué marca esto la diferencia?

—No debemos olvidar que Jerusalén es una ciudad sagrada tanto para los judíos como para los musulmanes, que la consideran la tercera ciudad sagrada del islam, después de La Meca y Medina. Ni judíos ni musulmanes están dispuestos a renunciar al dominio de esos 0,2 kilómetros cuadrados de la Ciudad Vieja donde se encuentran los restos del templo, por un lado, y la explanada de las mezquitas, por el otro. Una opción sería la que planteó la ONU en 1947: que Jerusalén sea una ciudad internacional donde todos pudieran rendir culto libremente y sin restricciones a sus lugares sagrados. Pero me temo que, hoy por hoy, ese escenario se antoja cada vez más complicado.

Dice que el libro plantea preguntas incómodas. ¿Cuáles son?

—Por ejemplo, cuál ha sido y es el papel de los Estados árabes vecinos tanto en la historia como en el presente del conflicto. A menudo, los líderes de Egipto, Siria, Jordania, etc., hacen multitud de llamamientos a favor de sus «hermanos palestinos», pero a la hora de la verdad, les han abandonado a la primera de cambio. No olvidemos que, antes del 7 de octubre, casi nadie hablaba de la causa palestina, que incluso dentro del mundo árabe había pasado a ser solo un motivo retórico. Otra pregunta incómoda es el papel de las naciones europeas en el desarrollo histórico del conflicto.

También explica que la historia de este combate es la de las oportunidades desperdiciadas. ¿En qué sentido?

—Ha habido varias ocasiones donde el entendimiento y la paz estuvieron al alcance de la mano, pero fueron frustradas bien por los intereses de las potencias occidentales, bien porque los sectores más fanáticos de ambos lados lo impidieron. Tenemos dos ejemplos muy claros. El primero se produjo en 1919, cuando árabes y judíos presentaron ante la conferencia de paz de Versalles un plan conjunto que preveía un gran Estado árabe dentro del cual habría un Estado autónomo judío. Pero ese plan fue rechazado por los artífices de Versalles y se decidió que Oriente Próximo fuera repartido en zonas de influencia británica y francesa, y que la actual región de Israel y Palestina se convirtiera en un mandato británico. El otro ejemplo fueron los acuerdos de Oslo de 1993, en los que por primera vez israelíes y palestinos dialogaron entre sí y firmaron una paz, basándose en el principio de paz por territorios. El acuerdo se malogró en 1995, cuando un fanático israelí asesinó al primer ministro Rabin, acusándole de traidor por firmar la paz con los palestinos, y poco después terroristas palestinos empezaron a asolar Israel con atentados suicidas, lo que terminó de enterrar las opciones de paz.